Verein gründen: Von der Idee zum eingetragenen Verein

Wollen Sie sich gemeinsam für eine Sache einsetzen, ist der Weg zum eingetragenen Verein nicht weit: in drei Schritten bis ans Ziel.

Auf den Punkt

Ein Verein kann mit mindestens zwei Personen gegründet und mit mindestens sieben Personen als eingetragener Verein (e.V.) ins Vereinsregister eingetragen werden – Voraussetzung ist eine beschlossene Satzung.

Die Eintragung in das Vereinsregister wird beim zuständigen Amtsgericht (Registergericht) beantragt.

Der e.V. bietet ein gewisses Maß an rechtlicher Sicherheit, da er als juristische Person gilt.

Alternativ ist auch ein nicht eingetragener Verein (Verein ohne Rechtspersönlichkeit, vgl. § 54 BGB) möglich, birgt aber persönliche Haftungsrisiken.

Wird der Verein vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt, profitiert er von Steuervergünstigungen und darf Spendenbescheinigungen ausstellen.

Welche Vereinsformen gibt es?

Deutschland ist das Land der Vereine. Rund 600.000 eingetragene Vereine gibt es derzeit hierzulande. Gemeinsam etwas bewegen – genau darum geht es bei einem Verein. Ob Sie den Sport in Ihrer Nachbarschaft stärken wollen, kulturelle Angebote schaffen oder sich für ein Herzensprojekt engagieren: Gründe gibt es viele, einen Verein zu gründen. Er gibt Ihrer Idee ein stabiles Fundament mit klaren Regeln, gemeinsamer Verantwortung und der Chance auf Fördermittel oder Gemeinnützigkeit. Wer weiß, vielleicht legen Sie heute den Grundstein für etwas, das morgen viele Menschen erreicht. Und das Beste: Der Weg dahin ist einfacher als gedacht.

Eingetragener vs. nicht eingetragener Verein

Ein eingetragener Verein (e.V.) ist eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit. Er entsteht, wenn sich mindestens sieben Mitglieder zusammenschließen, eine Satzung beschließen und der Verein ins Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen wird. Der e.V. kann selbst Verträge abschließen, klagen oder verklagt werden – und haftet in der Regel nur mit dem Vereinsvermögen, nicht mit dem Privatvermögen der Mitglieder oder des Vorstands. Das gilt aber nur bei Verträgen. Die gesetzliche Haftpflicht, zum Beispiel bei Personen- und Sachschäden oder schuldhafter Pflichtverletzung, kann auch zu einer persönlichen Haftung mit dem Privatvermögen führen.

Ein nicht eingetragener Verein kann schon von zwei oder mehr Personen gegründet werden. Er erhält aber keine eigene Rechtspersönlichkeit, ist also nicht rechtsfähig. Das heißt: Wer für den Verein handelt, haftet persönlich, z. B. bei Vertragsabschlüssen.

Nicht rechtsfähigen Verein oder eingetragenen Verein gründen?

Ein eingetragener Verein ist ein rechtsfähiger Verein. Der Unterschied zum nicht eingetragenen Verein ist nicht sehr groß, aber in mancher Hinsicht relevant:

|

Nicht eingetragener Verein |

Eingetragener Verein |

|---|---|

|

Zwei Mitglieder reichen zur Vereinsgründung aus. Eine Eintragung im Vereinsregister ist nicht erforderlich. |

Mindestens sieben Mitglieder sind zur Eintragung im Vereinsregister notwendig. |

|

Wird dem Idealverein in vielen Belangen mittlerweile gleichgestellt und kann daher auch selbst Vermögen erwerben. |

Er ist als juristische Person Inhaber des Vereinsvermögens. |

|

Die Mitglieder haben keinen Anteil am Vereinsvermögen. |

Er ist als juristische Person Inhaber des Vereinsvermögens. |

|

Die Haftung aus Rechtsgeschäften kann sich auch gegen die Mitglieder richten. Die Gefahr der Haftung der Mitglieder für vertragliche Verpflichtungen könnte vertraglich mit dem Vertragspartner ausgeschlossen werden, indem zum Beispiel vereinbart wird, dass die Haftung auf das Vereinsvermögen beschränkt sein soll. |

Die Haftung aus Rechtsgeschäften ist auf das Vereinsvermögen beschränkt, grundsätzlich haften weder die Vorstände noch die Mitglieder aus Rechtsgeschäften. |

|

Personen, die für den Verein Verträge abschließen, haften neben dem Verein stets persönlich gegenüber dem Vertragspartner. Die sogenannte Handelndenhaftung kann vertraglich mit dem Vertragspartner ausgeschlossen werden. |

Aus Verträgen, die die Vorstände für den Verein abschließen, haftet nur der Verein und nicht die Vorstandsmitglieder. |

Unsere Empfehlung: Lassen Sie Ihren Verein eintragen. So sind Rechte, Pflichten und vor allem die Haftung klar abgegrenzt.

Ausnahmefall: Wirtschaftlicher Verein

Wirtschaftliche Vereine, also Vereine, die primär auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet sind, sind Ausnahmefälle in Deutschland. Nach § 22 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erlangen sie ihre Rechtsfähigkeit erst durch staatliche Verleihung. Zuständig für die Verleihung ist das Land, in dem der Verein seinen Sitz hat. Und das geschieht nur in seltenen Ausnahmefällen.

Dies wird mit dem mangelnden Gläubigerschutz beim Verein begründet, weshalb die für die Verleihung zuständigen Behörden auf andere Rechtsformen verweisen wie beispielsweise GmbH oder Genossenschaft.

Alternative zur Gründung eines Vereins

Wenn Sie zugleich gemeinnützige Zwecke verfolgen, dann kann die gemeinnützige GmbH (gGmbH) eine Alternative sein. Sie unterliegt wie eine übliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung den Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Handelsgesetzbuchs. Das Besondere ist ihre Gemeinnützigkeit. Sie wird wie beim Verein in einer Satzung bzw. einem Gesellschaftsvertrag festgehalten und vom Finanzamt geprüft. Erkennt es die Gemeinnützigkeit an, haben Sie den Vorteil, dass die gGmbh unter bestimmten Voraussetzungen weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer zahlen muss. Obendrein dürfen Sie Spendenbescheinigungen ausstellen, was für großzügige Spender ein wichtiges Kriterium ist.

Aber: Die Erlöse dieser Gesellschaft sind ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck bestimmt; an die Gesellschafter werden keine Gewinne ausgeschüttet. Ein weiterer Vorteil der gGmbH ist, dass die Entscheidungen durch die Gesellschafter beziehungsweise die Geschäftsführer getroffen werden. Insofern unterliegen die Entscheidungen nicht vom Zufall abhängigen Ergebnisse einer Mitgliederversammlung.

Wann ist ein Idealverein ein gemeinnütziger Verein?

Als gemeinnützig anerkannt wird Ihr Idealverein, wenn er die Allgemeinheit materiell, geistig oder sittlich auf selbstlose Weise fördert. Das prüft das Finanzamt zunächst anhand Ihrer Satzung: Der Zweck, den Sie darin festgehalten haben, muss einer von den unter § 52 der Abgabenordnung (AO) aufgelisteten sein. Darunter fallen beispielsweise die Förderung des Sports, die Förderung von Wissenschaft und Bildung wie auch von Kunst und Kultur. Gemeinnützigkeit ist eine von drei Kategorien steuerbegünstigter Zwecke. Die anderen sind die Mildtätigkeit und kirchliche Zwecke.

Wird die Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt anerkannt, erhalten Sie einen Feststellungsbescheid. Die tatsächliche Vereinsarbeit muss den gemeinnützigen Vorgaben entsprechen – das wird in der Regel alle drei Jahre durch das Finanzamt überprüft.

Gemeinnützige Umsätze sind oft von der Umsatzsteuer befreit oder unterliegen dem ermäßigten Steuersatz. Darüber hinaus darf Ihr Verein auch Bescheinigungen für Spenden ausstellen und steuerfrei pauschale Aufwandsentschädigungen zahlen (z. B. für Übungsleiter und Ehrenamtler).

Gut zu wissen: Ähnlich wie die gGmbH funktioniert auch eine gUG, eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Doch im Unterschied zu den 25.000 Euro Stammkapital, die Sie für eine gGmbH aufbringen müssen, reicht hier ein Stammkapital von nur einem Euro aus.

Vereinsgründung Schritt für Schritt

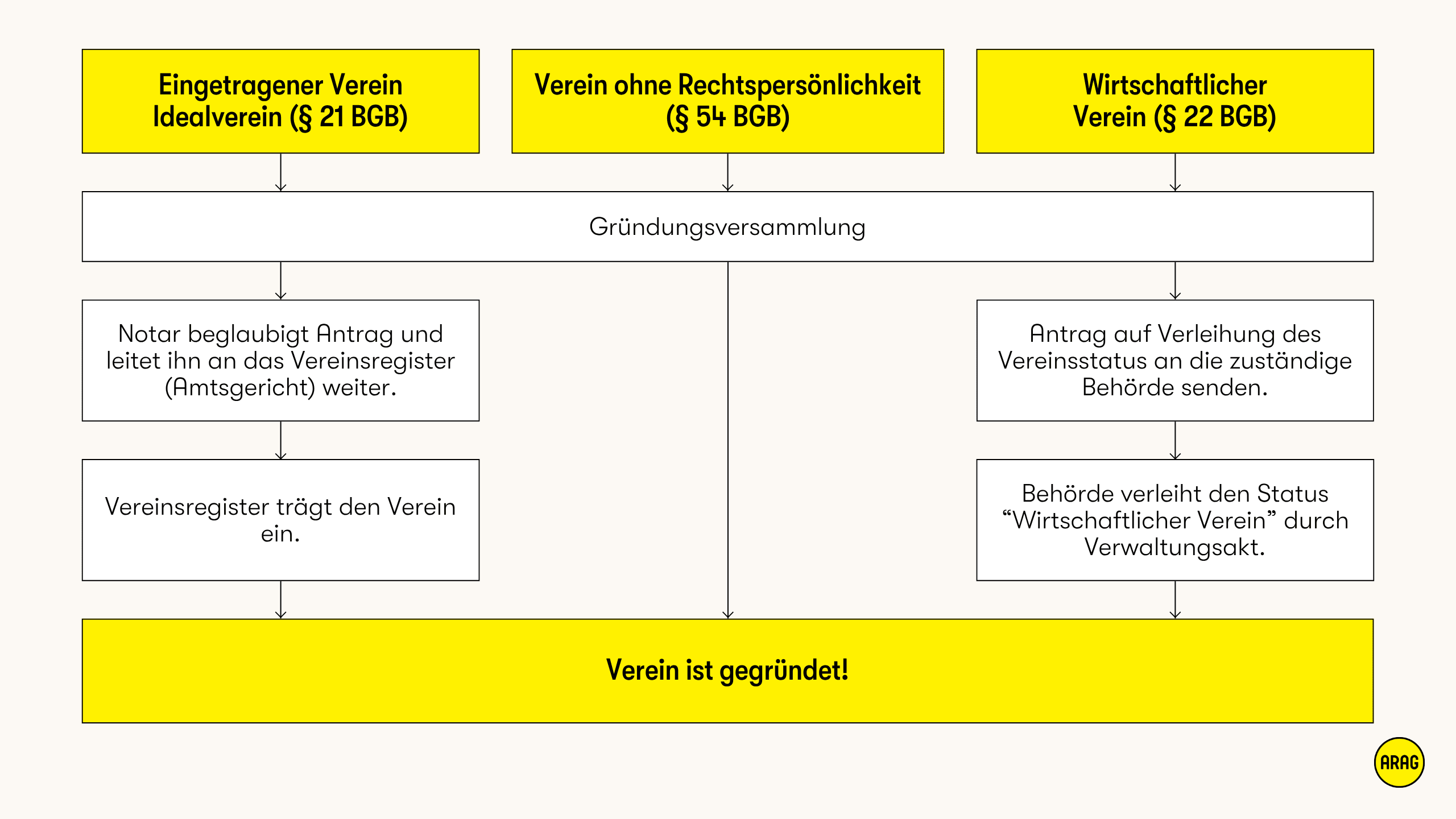

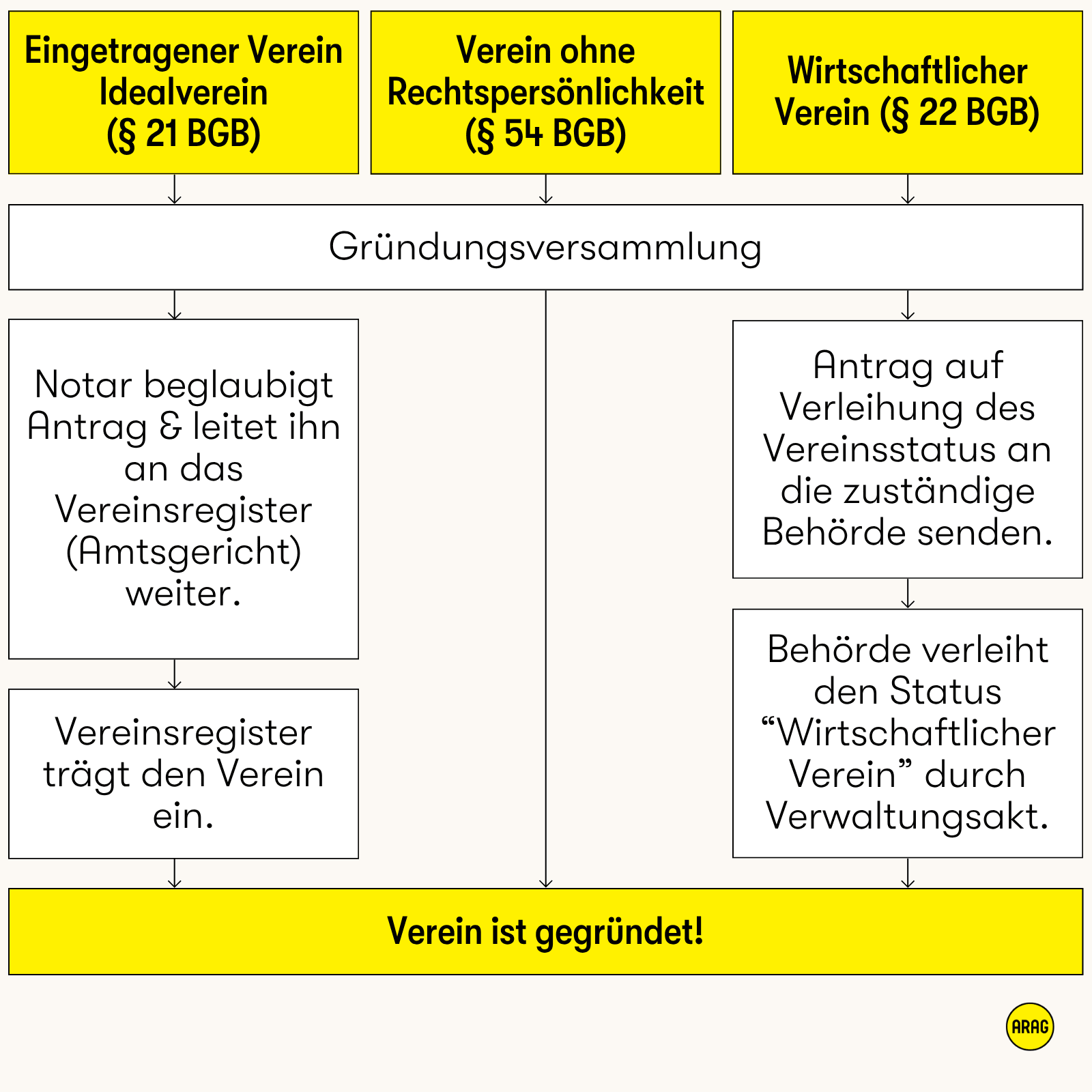

Je nach Typ des Vereins sind die Wege zur Gründung unterschiedlich.

Drei Wege führen zur Vereinsgründung – mit oder ohne Eintragung.

Erster Schritt zur Vereinsgründung: Satzung entwerfen

Ausgangspunkt bei der Gründung für jeden Verein ist die Vereinssatzung. Darin formulieren Sie den Zweck des Vereins und wie Sie ihn verwirklichen wollen. Dieser entscheidet letztlich darüber, ob Ihr Verein ein wirtschaftlicher ist oder ein Idealverein und ob er gemeinnützig ist. Und das wiederum hat Auswirkungen auf Recht und Steuern.

In unserem Beitrag zur Vereinssatzung finden Sie nützliche und allgemeingültige Hinweise zum Inhalt der Vereinssatzung wie auch ein Muster für einen Sportverein.

So ist Ihr Verein richtig abgesichert

Als Sportverein sollten Sie unbedingt Mitglied in Ihrem Landessportbund/Landessportverband (LSB/LSV) werden. Diese haben umfassende Sportversicherungsverträge vereinbart, die den Verein, seine Funktionäre, Mitglieder und Übungsleiter schützen. Welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen und wie Sie Mitglied im LSB/LSV werden, kann Ihnen die Geschäftsstelle des LSB/LSV sagen.

Die Organisatoren Ihres Vereins, die Trainer und natürlich die Spieler werden zu Turnieren und Auswärtsspielen fahren. Schützen Sie die Fahrzeuge, die im Auftrag des Vereins eingesetzt werden über eine Kfz-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz.

Und natürlich gilt Sicherheit auch an Ihrem Vereinssitz: Stellen Sie Ihre Sach- und Gebäudeversicherung nach den individuellen Bedürfnissen des Vereins zusammen. Sie tritt beispielsweise für Sie ein, wenn das Vereinshaus im Sturm beschädigt wird oder wenn der Ball durchs Fenster donnert. Ihr Versicherungsbüro berät Sie gerne.

Hier geht es zu Ihrem Versicherungsbüro...

Zweiter Schritt: Gründungsversammlung einberufen

Sie haben entweder allein oder zusammen mit Ihren Gleichgesinnten die Satzung für Ihren Verein entworfen. Fehlen also nur noch die Mitglieder. Laden Sie neben den Gründern auch Beitrittsinteressierte zu Ihrer Gründerversammlung ein.

- Zur ersten Gründungsversammlung kann formlos eingeladen werden.

- Zukünftig ist die in der Satzung festgelegte Form zu beachten, wenn zur Mitgliederversammlung einberufen wird.

- Die Gründer beschließen die Satzung, wählen die Vorstandsmitglieder und andere in der Satzung vorgesehenen Funktionen (zum Beispiel Kassenprüfer).

- Hier wird die Höhe der Beiträge festgesetzt.

Sinnvoll ist es, gleich auch einen Schriftführer zu ernennen, der ein Protokoll über Ihre erste Versammlung verfasst. So wie die Teilnehmerliste, die Sie führen sollten, dient das Protokoll dem Amtsgericht als Nachweis für den Eintrag ins Vereinsregister. Die Satzung wird von den Gründungsmitgliedern unterschrieben. Es sollten aber mindestens sieben Unterschriften sein, um Ihren Verein eintragen zu lassen. Und das ist auch die erste Aufgabe des Vorstands: die Satzung im Vereinsregister eintragen zu lassen, sofern es ein eingetragener Verein (e.V.) werden soll.

Gut zu wissen: Seit 2024 sind aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht die zulässigen Höchstgrenzen für die Mitgliedsbeiträge und Aunahmegebühren angehoben worden. Der Jahresbeitrag kann bis zu 1.440 Euro und die Aufnahmegebühr bis zu 2.200 Euro betragen. Werden diese Grenzen überschritten, gefährdet der Verein seine Gemeinnützigkeit.

Dritter Schritt: Eintrag ins Vereinsregister und e.V. gründen

Hat die Gründungsversammlung die Satzung beschlossen und unterschrieben, legt sie der Vorstand samt des Protokolls und der Teilnehmerliste einem Notar vor. Er beglaubigt die Unterschriften der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder und leitet den Antrag auf Eintragung und die Satzung an das Amtsgericht weiter, wo der Verein und die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder ins Vereinsregister eingetragen werden.

Sie erhalten daraufhin einen Registerauszug, aus dem sich die Eintragung des Vereins und der vertretungsberechtigten Vorstände ergibt. Diesen benötigen Sie zum Beispiel, um ein Bankkonto eröffnen zu können.

Was kostet eigentlich die Eintragung ins Vereinsregister?

Die Kosten für die Vereinsgründung sind überschaubar:

- Die Notargebühren für die Anmeldung liegen je nach Notar und Aufwand meist zwischen etwa 50 und 80 Euro.

- Die Gebühren für den Eintrag ins Vereinsregister liegen je nach Bundesland zwischen 50 und 75 Euro.

- Zusätzlich fallen meist noch rund 20 Euro für die Bekanntmachung der Eintragung an.

Unser Tipp:

Beantragen Sie unmittelbar nach der Gründung die Anerkennung als gemeinnützig beim Finanzamt! Dann können Sie vielleicht schon den Nachweis dem Vereinsregister vorlegen und dadurch die Registergebühren sparen.

Ähnliche Artikel zum Thema

Alle ArtikelIch studierte von 1999 bis 2003 Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum und arbeitete dort von 2000 bis 2006 am Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung, wo ich mich mit dem Themenkomplex Sportunfallforschung und Sportunfallprävention beschäftigte.

Seit 2006 leite ich die Auswertungsstelle für Sportunfälle in der Sportversicherung der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG.", "autorBioTeaser":"Ich engagiere mich seit vielen Jahren, damit Sporttreibende möglichst ohne Verletzungen fit und gesund in Bewegung bleiben können. Die meisten Sportverletzungen sind nämlich kein Pech, sondern haben Gründe, die beeinflussbar sind – z. B. durch Prävention. Dafür setze ich mich leidenschaftlich ein. Sie erreichen mich bei Fragen rund um einen sicheren Sport.", "autorEmail":"schulz@sicherheit.sport", "autorTelefon":"0234 3226094", "autorDiroKoop":"", "autorWebsite1":"https://www.sicherheit.sport/", "autorWebsite2":"", "autorWebsite3":"", "autorWebsite4":"", "autorWebsite5":"", "autorFacebook":"https://www.facebook.com/Sicherheitimsport/", "autorFacebookUsername":"", "autorLinkedIn":"https://de.linkedin.com/in/david-schulz-8552b241", "autorTwitter":"https://twitter.com/SportSicherheit", "autorInstagram":"", "autorXing":"https://www.xing.com/profile/David_Schulz8", "autorYoutube":"", "autorQuelleName1":"Expertenartikel Stiftung Sicherheit im Sport", "autorQuelleUrl1":"https://www.sicherheit.sport/author/david-schulz/", "autorQuelleName2":"", "autorQuelleUrl2":"", "autorQuelleName3":"", "autorQuelleUrl3":"", "autorQuelleName4":"", "autorQuelleUrl4":"", "autorQuelleName5":"", "autorQuelleUrl5":"", "autorQuelleName6":"", "autorQuelleUrl6":"", "autorQuelleName7":"", "autorQuelleUrl7":"", "sd_escoTermcode":"", "sd_escoName":"", "sd_escoUrl":"", "sd_Type":"", "sd_Url":"" }, "status":"ok" }

Ich studierte von 1999 bis 2003 Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum und arbeitete dort von 2000 bis 2006 am Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung, wo ich mich mit dem Themenkomplex Sportunfallforschung und Sportunfallprävention beschäftigte.

Seit 2006 leite ich die Auswertungsstelle für Sportunfälle in der Sportversicherung der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG.", "autorBioTeaser":"Ich engagiere mich seit vielen Jahren, damit Sporttreibende möglichst ohne Verletzungen fit und gesund in Bewegung bleiben können. Die meisten Sportverletzungen sind nämlich kein Pech, sondern haben Gründe, die beeinflussbar sind – z. B. durch Prävention. Dafür setze ich mich leidenschaftlich ein. Sie erreichen mich bei Fragen rund um einen sicheren Sport.", "autorEmail":"schulz@sicherheit.sport", "autorTelefon":"0234 3226094", "autorDiroKoop":"", "autorWebsite1":"https://www.sicherheit.sport/", "autorWebsite2":"", "autorWebsite3":"", "autorWebsite4":"", "autorWebsite5":"", "autorFacebook":"https://www.facebook.com/Sicherheitimsport/", "autorFacebookUsername":"", "autorLinkedIn":"https://de.linkedin.com/in/david-schulz-8552b241", "autorTwitter":"https://twitter.com/SportSicherheit", "autorInstagram":"", "autorXing":"https://www.xing.com/profile/David_Schulz8", "autorYoutube":"", "autorQuelleName1":"Expertenartikel Stiftung Sicherheit im Sport", "autorQuelleUrl1":"https://www.sicherheit.sport/author/david-schulz/", "autorQuelleName2":"", "autorQuelleUrl2":"", "autorQuelleName3":"", "autorQuelleUrl3":"", "autorQuelleName4":"", "autorQuelleUrl4":"", "autorQuelleName5":"", "autorQuelleUrl5":"", "autorQuelleName6":"", "autorQuelleUrl6":"", "autorQuelleName7":"", "autorQuelleUrl7":"", "sd_escoTermcode":"", "sd_escoName":"", "sd_escoUrl":"", "sd_Type":"", "sd_Url":"" }, "status":"ok" }