Gaspreise im Blick: Prognosen und Tipps

Wie kommen Verbraucher kostengünstig durch den Winter, wenn der Gaspreis steigt? Wann ist eine Gaspreiserhöhung durch den Anbieter erlaubt? Welche Bedeutung hat der CO2-Preis? Eine Übersicht.

Auf den Punkt

- Seit der russischen Invasion in die Ukraine ist der Gaspreis gestiegen. Heizen wird durch den CO2-Preis bis 2027 jedes Jahr teurer.

- Die Gasversorger geben Mehrkosten an ihre Kunden weiter. Das ist in der Regel rechtens, es sei denn, es wurde eine Preisgarantie vereinbart.

- Steigt der vertraglich vereinbarte Gaspreis, dann besteht für gewöhnlich ein Sonderkündigungsrecht.

- Um eine Kostenexplosion im Winter zu vermeiden, kann es sich lohnen, den Gas- und Warmwasserverbrauch zu reduzieren.

Gaspreis-Prognose – Tendenz „steigend“

Verschiedene Faktoren haben den Gaspreis in der Vergangenheit zunächst stark verteuert, ehe er sich wieder etwas erholt hat. Zum 1. April 2024 wurde die Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen und Fernwärme wieder auf 19 Prozent angehoben.

Zudem verteuert der CO2-Preis, den viele auch CO2-Steuer nennen, das Gas jedes Jahr bis 2027. 2024 ist der CO2-Preis von 30 Euro/Tonne auf 45 Euro/Tonne gestiegen, in 2025 auf 55 Euro/Tonne. Laut Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz müssen sich seit dem 1.1.2023 Vermietende an den CO2-Kosten ihrer Mietenden beteiligen. Wie sich das aufteilt, lässt sich hier berechnen.

Weiterhin können auch die Versorger steigende Einkaufspreise unter bestimmten Voraussetzungen an ihre Kunden weitergeben. Unternehmen und Verbraucher sollten daher frühzeitig handeln: Sei es durch eine Reduzierung des eigenen Verbrauchs oder die Nutzung von alternativen Versorgungswegen.

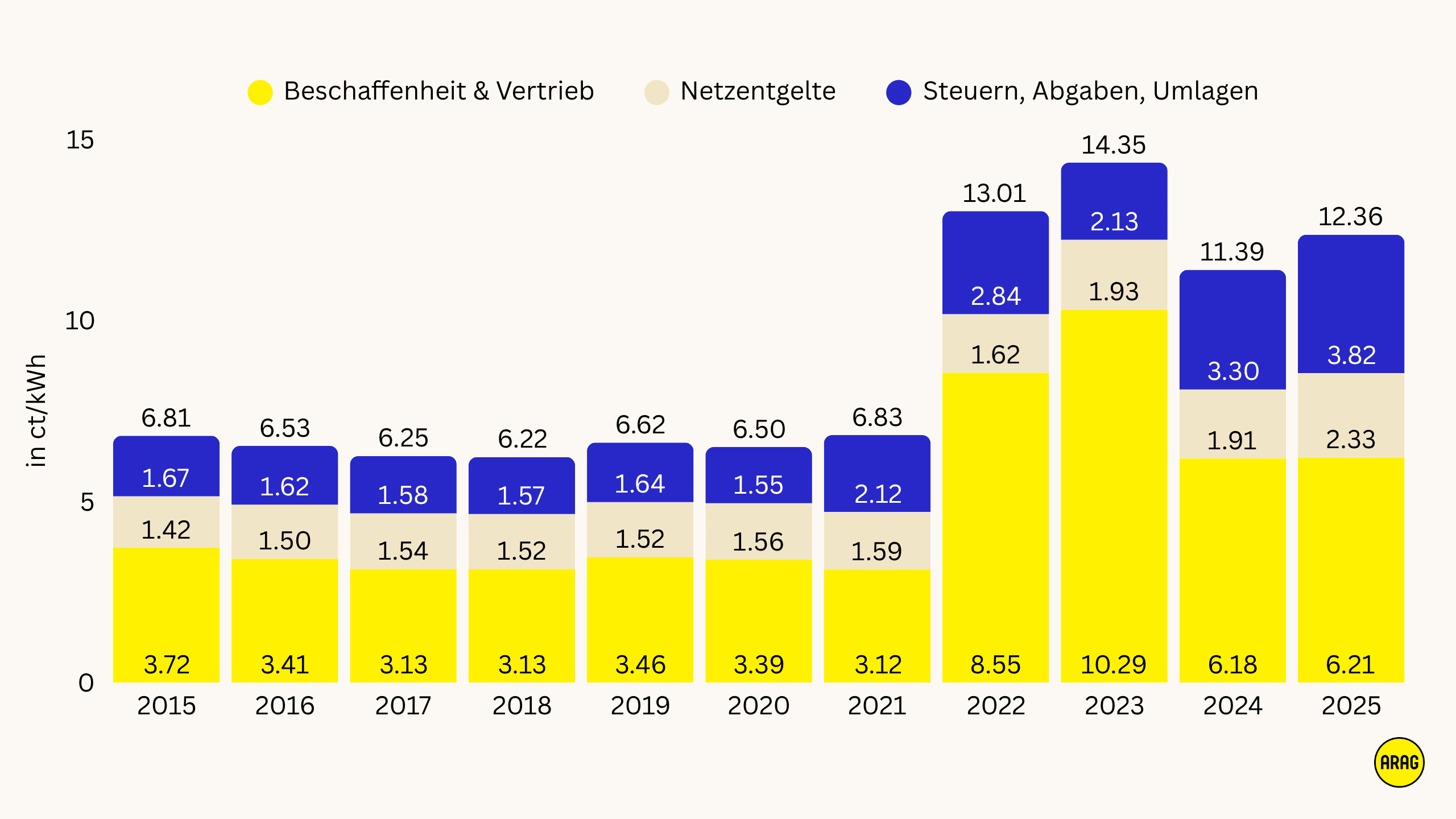

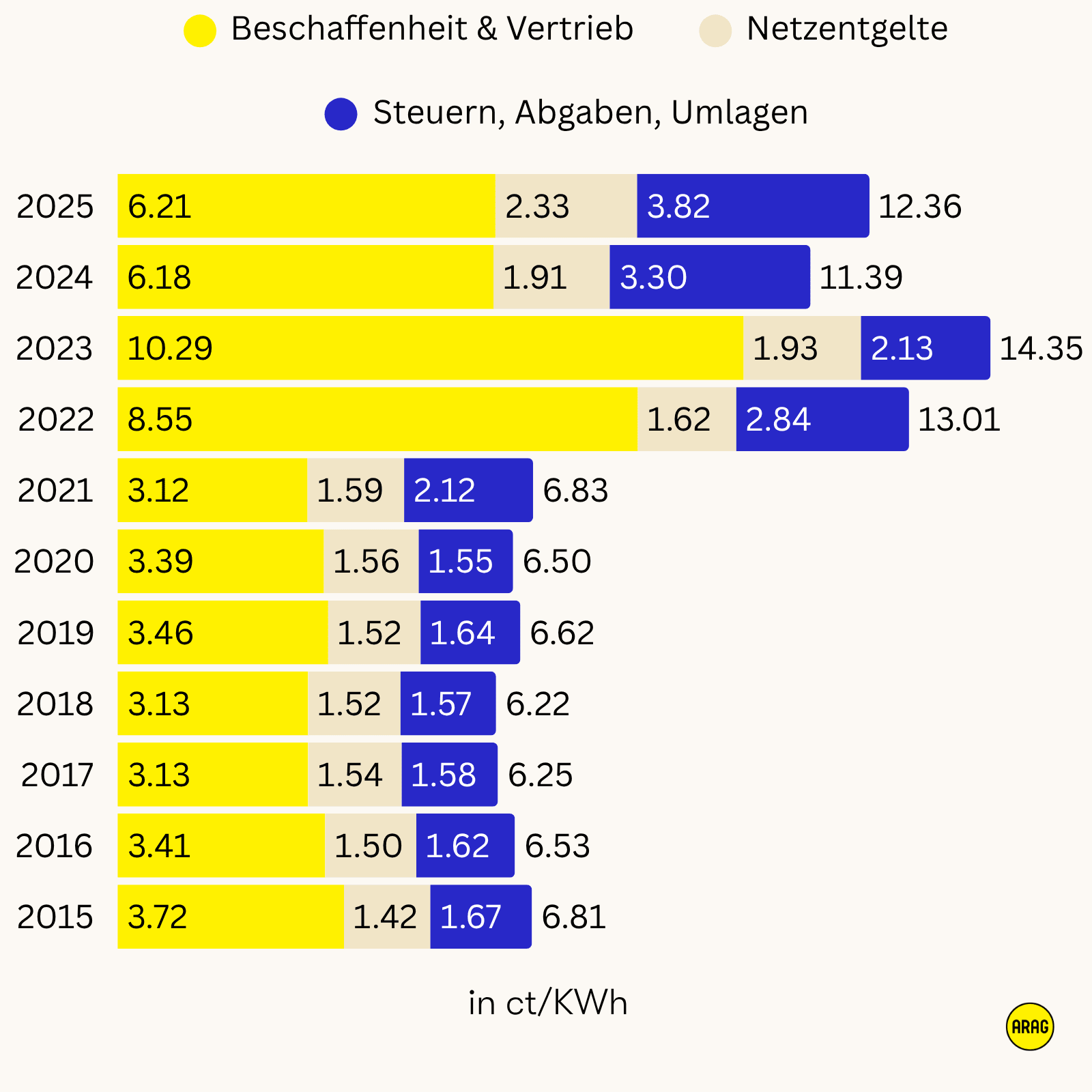

Gaspreiszusammensetzung und -entwicklung

In Cent pro kWh (durchschnittliche Kosten im Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh).

Gaspreis bleibt 2025 hoch – trotz Entspannung bei Beschaffungskosten steigen Abgaben und Netzentgelte. (Quelle: BDEW, 2025)

Wie setzt sich der Gaspreis zusammen?

Der Gaspreis besteht für Haushaltskunden grundsätzlich aus drei verschiedenen Bestandteilen:

- dem Preis für Beschaffung und Vertrieb (rund 49 Prozent des Gesamtpreises)

- dem Preis für die Netznutzung (rund 25 Prozent)

- den sogenannten „staatlich veranlassten“ Preisbestandteilen, also etwa Steuern und Wegenutzungsentgelten (rund 26 Prozent)

Während letztere Preiselemente nicht vom Gaslieferanten beeinflusst werden können, hängt der Preis für Beschaffung und Vertrieb sowohl von den Anschaffungskosten als auch dem Wettbewerb unter den einzelnen Anbietern ab. Und kommt es hier zu einem Preisanstieg, dann kann dieser in bestimmten Fällen auch auf den Endverbraucher weitergegeben werden.

Wann ist eine Gaspreiserhöhung durch den Anbieter erlaubt?

Steigt für Gasversorger der Preis für Beschaffung und Vertrieb von Gas, dann kann das zu einer Preiserhöhung führen, denn: Grundversorger dürfen die gestiegenen Kosten grundsätzlich an den Endverbraucher weitergeben, wenn sie den Preisanstieg nicht selbst beeinflussen können. Bevor Gasversorger die Preise erhöhen, müssen sie ihre Kunden mit einem Preisänderungsschreiben bzw. einer sogenannten Vertragsänderungsmitteilung darüber informieren. Diese muss unter anderem den Anlass und den Umfang der Preiserhöhung angeben und den Kunden über sein Sonderkündigungsrecht informieren. Wirklich beruhigend ist diese Bestimmung für Endnutzer allerdings nicht, da es laut Experten sogar teils zulässig ist, eine Gaspreissteigerung bereits nach einer Woche umzusetzen. Kunden können sich in diesem Fall zwar auf ihr Sonderkündigungsrecht berufen. Einen Schutz vor steigenden Gaspreisen bietet das jedoch nicht zwangsläufig, da auch andere Versorger den Gaspreis vermutlich früher oder später anpassen werden – und neue Verträge könnten dann unter Umständen noch teurer sein.

Entstehen Ihnen aus der erhöhten Abschlagszahlung echte finanzielle Probleme, dann sollten Sie sich zunächst umgehend an Ihren Gasanbieter wenden und gemeinsam eine realistische Abschlagszahlung definieren. Auch Ratenzahlungen und eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis sind eine Möglichkeit. Die Preisanpassung schlicht zu ignorieren, ist derweil keine gute Idee, denn dann müssen Sie als Endkunde damit rechnen, dass Ihnen der Gashahn zugedreht wird. Und tritt eine „Gassperre“ erst einmal in Kraft, können für das Abstellen und eine eventuelle erneute Inbetriebnahme durch einen Techniker noch weitere zusätzliche Kosten auf Sie zukommen.

Gas-Preiserhöhung trotz Preisgarantie – ist das rechtens?

Gasversorger, die in ihren Verträgen eine Preisgarantie gewährt haben, dürfen ihre Preise auch aufgrund außergewöhnlicher Umstände (wie etwa Krieg oder Naturkatastrophen) nicht erhöhen. Dies geht unter anderem aus der Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf hervor, das den Fall eines Strom- und Gasversorgers verhandelte, der seine Preisgarantie aufgrund explodierender Energiepreise durch den Ukraine-Krieg außer Kraft gesetzt hatte. Durch diese außergewöhnlichen Umstände, sei die Geschäftsgrundlage weggefallen (§ 313 Bürgerliches Gesetzbuch) und eine Vertragsanpassung sehr wohl möglich, so der Versorger. Die Richter sahen den Fall jedoch anders und untersagten dem Anbieter eine Preiserhöhung (Landgericht Düsseldorf, Az.: 12 O 247/22).

Habe ich ein Sonderkündigungsrecht wegen Gaspreiserhöhung?

Erhöht ein Gasversorger den Preis, dann muss er seine Kunden darüber nicht nur frühzeitig informieren, sondern ihnen auch ein Sonderkündigungsrecht einräumen. In diesem Sinne kann eine Gaspreiserhöhung für den Endnutzer auch eine Chance darstellen. Um von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen, sollten Sie als Kunde bis zu 14 Tage nach dem Eingang der Vertragsänderungsmitteilung eine E-Mail oder einen Brief an den Versorger schicken und ihn über die Kündigung in Kenntnis setzen. Berufen sollten Sie sich darin auf § 41 Abs. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Außerdem sollte von dem Versorger stets eine schriftliche Bestätigung der Kündigung verlangt werden. In der Folge können Endnutzer dann etwaige SEPA-Einzugsermächtigungen widerrufen und sich einen neuen Gasanbieter suchen, um nach Vertragsende nicht automatisch in die vergleichsweise teure Grundversorgung zu fallen.

Wichtig zu wissen: Ein Ausnahmefall kann dann vorliegen, wenn in den AGB eines Gasvertrags explizit festgehalten ist, dass eine Preiserhöhung oder Preissenkung durch veränderte Steuern, Abgaben oder Umlagen direkt an den Kunden weitergegeben wird. In diesem Fall sind Sie dazu verpflichtet, den neuen Preis (egal ob höher oder niedriger) zu zahlen und können sich in der Regel nicht einfach auf ein Sonderkündigungsrecht berufen.

Gas sparen im Haushalt: Vier Tipps

Auch bei steigenden Gaspreisen: Nicht zu heizen oder komplett auf warmes Wasser zu verzichten, ist in einem kalten Winter auch keine Lösung. Wie lassen sich die Kosten also reduzieren? Und wo lauern die größten Einsparpotenziale? Mit den folgenden Tipps können Sie Ihren Gasverbrauch senken und kommen kostengünstig durch die Wintermonate.

Lassen Sie in Ihrer Wohnung nicht unnötig das Wasser laufen, etwa beim Händewaschen, beim Zähneputzen oder beim Spülen. Nutzen Sie außerdem öfter kaltes Wasser, wenn Warmwasser nicht unbedingt gebraucht wird.

Beim Backen und beim Kochen agieren Privathaushalte viel zu oft sehr verschwenderisch. So können Sie beispielsweise durch den Verzicht auf das Vorheizen des Backofens einiges an Gas sparen. Erhitzen Sie außerdem immer nur so viel Wasser, wie Sie wirklich brauchen und kochen Sie, wenn möglich, mit geschlossenem Deckel in kleinstmöglichen Töpfen.

Komplett ausschalten können Sie die Heizung im Winter für gewöhnlich nicht. Deshalb lohnt es sich, das meiste aus ihr herauszuholen. Zum Beispiel, indem Sie Heizkörper frühzeitig entlüften und Türen sowie Fenster besser abdichten. Zudem kann sich auch der Einbau von smarten Thermostaten lohnen, um die Raumtemperatur kosteneffizienter zu regulieren.

Ein Vollbad verursacht allein schon aufgrund der benötigten Wassermenge hohe Kosten. Und wenn das Wasser noch dazu mit einer Gasheizung erhitzt wird, kann es schnell richtig teuer werden. Duschen Sie also lieber und verkürzen Sie Ihre Zeit im Bad. Ein weiterer Tipp zum Gassparen: Reduzieren Sie die Wassertemperatur leicht.

Welche Alternativen gibt es noch, um Gas zu sparen?

Es lohnt sich für Verbraucher, Alternativen zu fossilen Energieträgern ins Auge zu fassen. Doch welche Möglichkeiten der energetischen Sanierung bzw. Modernisierung gibt es überhaupt? Und was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen? Im Folgenden haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.

Nachhaltige Energie durch Photovoltaikanlagen gewinnen

Die Einnahmen aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sind seit Anfang 2025 für alle neuen oder erweiterten Anlagen mit einer Bruttonennleistung von bis zu 30 kW unabhängig von der Art des Gebäudes von der Ertragsteuer befreit und müssen nicht bei der Einkommenssteuererklärung angegeben werden. Für ältere Anlagen gelten je nach Gebäudeart unter Umständen noch andere Regelungen. Zudem entfällt seit Anfang 2023 in der Regel auch die Umsatzsteuer auf die Lieferung und Installation einer Anlage.

Mithilfe von Solarzellen kann Sonnenenergie in Strom umgewandelt werden. Und ob Eigenheimbesitzer, Mieter oder Unternehmer – Solarstrom lohnt sich fast immer und ist mit 10 bis 14 Cent pro Kilowattstunde bis zur Hälfte günstiger als Strom aus dem Netz. Läuft der Verbrauch über einen Batteriespeicher, kann der Ertrag sogar verdoppelt werden. Überschüssiger Strom kann zudem ins Netz eingespeist werden und man erhält eine kleine Einspeisevergütung. Ob sich die Investition lohnt, hängt vom individuellen Stromverbrauch, von den Tageszeiten, wann der Strom benötigt wird, und von der Leistung der PV-Anlage ab. Die Faustregel: Je mehr Solarstrom im eigenen Haushalt verbraucht wird, desto lohnender ist die Anschaffung. Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicher können mit zinsgünstigen Krediten von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert werden.

Wenig Platz? Kein Problem!

Auch für Mieter oder Eigentümer von Immobilien ohne geeignete Dach- oder sonstige Fläche kann sich die Energiegewinnung aus der Sonne lohnen. So lässt sich mit einer Mini-Solaranlage am Balkon bis zu elf Prozent des Eigenbedarfs an Strom abdecken. Dieses Solarmodul für Balkon oder Terrasse erzeugt wie die PV-Anlage elektrischen Strom aus Sonnenlicht. Über einen Stecker wird das Modul mit dem Stromkreis der Wohnung verbunden. Während der Solarstrom fließt, wird weniger Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen. Im Vergleich zu PV-Anlagen, die in der Regel nur von einem Fachbetrieb installiert werden dürfen, können die kleinen Energie-Sammler für Balkon und Co. ohne fremde Hilfe angebracht werden. Aber auch diese Stecker-Solargeräte müssen von Ihnen beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden.

Gasheizung durch Wärmepumpe ersetzen

Schon 2021 wurde laut Statistischem Bundesamt über die Hälfte aller Neubauten mit Wärmepumpen ausgestattet. Laut Umweltbundesamt sind Wärmepumpen grundsätzlich aber auch für Altbauten geeignet. Bei dieser Art der Wärmegewinnung wird der Umgebung Wärme entzogen, mithilfe der strombetriebenen Wärmepumpe auf eine höhere Temperatur erwärmt und anschließend in den Wohnraum gepumpt. Im Groben gibt es drei Arten von Wärmepumpen, je nachdem, ob die Wärme der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich entzogen wird. Wer sich dazu entscheidet, seine Gasheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, kann mit bis zu 40 Prozent staatlicher Förderung rechnen. Ob sich die Anschaffung von Wärmepumpen für den eigenen Wohnraum lohnt, können Verbraucher online für Neubauten und Altbauten überprüfen. Achten Sie beim Kauf der Wärmepumpe auch auf den angegebenen Geräuschpegel, da außen aufgestellte Anlagen Ruhestörungen verursachen können.

Die Kleinwindkraftanlage vor der Tür

Wer über eine Kleinwindkraftanlage auf dem Dach oder im Garten nachdenkt, muss an einem windigen Standort wohnen, wo die jährliche Durchschnittsgeschwindigkeit über vier Meter pro Sekunde liegt. Ansonsten ist der Stromertrag zu klein und die Investition für Privathaushalte nicht lohnend. Zudem muss das Windrad genügend Platz sowohl in der Höhe als auch in der Weite haben. Dabei gilt: Je höher die Anlage steht, desto mehr Strom erzeugt sie. Das eigene Dach – womöglich noch inmitten dicht bebauter Wohngebiete – ist windtechnisch nicht unbedingt empfehlenswert. Darüber hinaus kann eine Anlage auf dem Dach störende Geräusche und Vibrationen auf das Gebäude übertragen. In jedem Fall müssen Sie vorab in der Bauordnung Ihres Bundeslandes prüfen, ob für das Aufstellen einer Windkraftanlage eine Baugenehmigung nötig ist. Eingehalten werden müssen die Bundes-Immissionsschutzverordnung bezogen auf Lärm, Schattenwurf und weitere technische Vorgänge und die Richtwerte des Deutschen Institutes für Bautechnik für Windkraftanlagen. Zudem müssen alle Anlagen bei der Bundesnetzagentur und beim Stromnetzanbieter angemeldet werden.

Gut zu wissen

Erkundigen Sie sich auch bei der Gebäude- und Haftpflichtversicherung, ob der Vertrag mögliche Schäden durch eine Kleinwindkraftanlage abdeckt oder ob die Police angepasst werden kann bzw. muss.

Ähnliche Artikel zum Thema

Alle ArtikelMeine Arbeitsschwerpunkte liegen im Miet- und Wohnungseigentumsrecht, im NRW Nachbarrecht und im allgemeinen Zivilrecht. Ich bin besonders darauf bedacht, meinen Mandanten komplexe rechtliche Sachverhalte verständlich zu machen und sie sicher durch ihre rechtlichen Herausforderungen zu leiten. Transparenz in der Kommunikation und das Streben nach der besten Lösung für meine Mandanten, ob außergerichtlich oder vor Gericht, sind für mich dabei von zentraler Bedeutung.", "autorBioTeaser":"Seit ich als Anwältin aktiv bin, fokussiere ich mich auf die transparente Beratung in Miet-, Nachbar- und Zivilrecht. Ich strebe stets nach klarer, verständlicher Lösungsfindung für meine Mandanten. Fragen beantworte ich gerne unter:", "autorEmail":"windmann@zuhorn.de", "autorTelefon":"0201 84294 67", "autorDiroKoop":"", "autorWebsite1":"https://zuhorn.de/", "autorWebsite2":"", "autorWebsite3":"", "autorWebsite4":"", "autorWebsite5":"", "autorFacebook":"", "autorFacebookUsername":"", "autorLinkedIn":"", "autorTwitter":"", "autorInstagram":"", "autorXing":"https://www.xing.com/profile/Stephanie_Windmann", "autorYoutube":"", "autorQuelleName1":"", "autorQuelleUrl1":"", "autorQuelleName2":"", "autorQuelleUrl2":"", "autorQuelleName3":"", "autorQuelleUrl3":"", "autorQuelleName4":"", "autorQuelleUrl4":"", "autorQuelleName5":"", "autorQuelleUrl5":"", "autorQuelleName6":"", "autorQuelleUrl6":"", "autorQuelleName7":"", "autorQuelleUrl7":"", "sd_escoTermcode":"2611", "sd_escoName":"2611", "sd_escoUrl":"https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2611", "sd_Type":"LegalService", "sd_Url":"https://zuhorn.de/" }, "status":"ok" }

Meine Arbeitsschwerpunkte liegen im Miet- und Wohnungseigentumsrecht, im NRW Nachbarrecht und im allgemeinen Zivilrecht. Ich bin besonders darauf bedacht, meinen Mandanten komplexe rechtliche Sachverhalte verständlich zu machen und sie sicher durch ihre rechtlichen Herausforderungen zu leiten. Transparenz in der Kommunikation und das Streben nach der besten Lösung für meine Mandanten, ob außergerichtlich oder vor Gericht, sind für mich dabei von zentraler Bedeutung.", "autorBioTeaser":"Seit ich als Anwältin aktiv bin, fokussiere ich mich auf die transparente Beratung in Miet-, Nachbar- und Zivilrecht. Ich strebe stets nach klarer, verständlicher Lösungsfindung für meine Mandanten. Fragen beantworte ich gerne unter:", "autorEmail":"windmann@zuhorn.de", "autorTelefon":"0201 84294 67", "autorDiroKoop":"", "autorWebsite1":"https://zuhorn.de/", "autorWebsite2":"", "autorWebsite3":"", "autorWebsite4":"", "autorWebsite5":"", "autorFacebook":"", "autorFacebookUsername":"", "autorLinkedIn":"", "autorTwitter":"", "autorInstagram":"", "autorXing":"https://www.xing.com/profile/Stephanie_Windmann", "autorYoutube":"", "autorQuelleName1":"", "autorQuelleUrl1":"", "autorQuelleName2":"", "autorQuelleUrl2":"", "autorQuelleName3":"", "autorQuelleUrl3":"", "autorQuelleName4":"", "autorQuelleUrl4":"", "autorQuelleName5":"", "autorQuelleUrl5":"", "autorQuelleName6":"", "autorQuelleUrl6":"", "autorQuelleName7":"", "autorQuelleUrl7":"", "sd_escoTermcode":"2611", "sd_escoName":"2611", "sd_escoUrl":"https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2611", "sd_Type":"LegalService", "sd_Url":"https://zuhorn.de/" }, "status":"ok" }

Meine Arbeitsschwerpunkte liegen im Miet- und Wohnungseigentumsrecht, im NRW Nachbarrecht und im allgemeinen Zivilrecht. Ich bin besonders darauf bedacht, meinen Mandanten komplexe rechtliche Sachverhalte verständlich zu machen und sie sicher durch ihre rechtlichen Herausforderungen zu leiten. Transparenz in der Kommunikation und das Streben nach der besten Lösung für meine Mandanten, ob außergerichtlich oder vor Gericht, sind für mich dabei von zentraler Bedeutung.", "autorBioTeaser":"Seit ich als Anwältin aktiv bin, fokussiere ich mich auf die transparente Beratung in Miet-, Nachbar- und Zivilrecht. Ich strebe stets nach klarer, verständlicher Lösungsfindung für meine Mandanten. Fragen beantworte ich gerne unter:", "autorEmail":"windmann@zuhorn.de", "autorTelefon":"0201 84294 67", "autorDiroKoop":"", "autorWebsite1":"https://zuhorn.de/", "autorWebsite2":"", "autorWebsite3":"", "autorWebsite4":"", "autorWebsite5":"", "autorFacebook":"", "autorFacebookUsername":"", "autorLinkedIn":"", "autorTwitter":"", "autorInstagram":"", "autorXing":"https://www.xing.com/profile/Stephanie_Windmann", "autorYoutube":"", "autorQuelleName1":"", "autorQuelleUrl1":"", "autorQuelleName2":"", "autorQuelleUrl2":"", "autorQuelleName3":"", "autorQuelleUrl3":"", "autorQuelleName4":"", "autorQuelleUrl4":"", "autorQuelleName5":"", "autorQuelleUrl5":"", "autorQuelleName6":"", "autorQuelleUrl6":"", "autorQuelleName7":"", "autorQuelleUrl7":"", "sd_escoTermcode":"2611", "sd_escoName":"2611", "sd_escoUrl":"https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2611", "sd_Type":"LegalService", "sd_Url":"https://zuhorn.de/" }, "status":"ok" }