Patientenverfügung

Mit einer Patientenverfügung halten Sie schriftlich genau fest, welche lebensverlängernden medizinischen Maßnahmen Sie wünschen. So erstellen Sie dieses persönliche Dokument richtig.

04.08.2023 • 6 min Lesezeit

Was ist eine Patientenverfügung?

Sie zweifeln, ob es für Sie Sinn macht, gewisse Maßnahmen zur Vorsorge zu treffen? Dann sollten Sie sich mit folgenden, teilweise unangenehmen Fragen auseinandersetzen:

- Haben Sie Bedenken, dass nicht alles medizinisch Mögliche für Sie getan wird, wenn Sie alt oder krank sind?

- Oder ist es im Gegenteil so, dass Sie nicht möchten, dass man Sie mit Hilfe der Apparatemedizin künstlich am Leben erhält, auch wenn es in dieser Situation Ihr Wunsch wäre, dass Ihr Leiden ein Ende haben sollte?

- Was, wenn Sie doch einmal auf die Hilfe anderer angewiesen sein sollten? Wer handelt und entscheidet dann für Sie?

Die Patientenverfügung hält die Antworten auf diese und ähnliche Fragen schriftlich fest. Sich damit zu beschäftigen ist sicher nicht einfach. Es ist aber notwendig, wenn Sie Ihr Selbstbestimmungsrecht wahren und relevante Entscheidungen selbst treffen möchten. Klar ist auch: Wer sich diesen Fragen nicht stellt, riskiert, dass im Ernstfall andere für ihn entscheiden. Das muss nicht nur für die letzte Lebensphase gelten, auch junge Menschen können durch Unfall oder schwere Krankheit in ein Koma fallen oder auch sonst dauerhaft pflegebedürftig werden.

Es ist selbstverständlich zu hoffen, dass Ihre nächsten Angehörigen Ihnen im Ernstfall zur Seite stehen. Tatsächlich unterzeichnen Verwandte oftmals Krankenhaus- und Heimverträge, Wohnungskündigungen, Einwilligungen in schwere Operationen und andere Erklärungen, da sie sich fälschlicherweise für vertretungsberechtigt halten.

Häufig bleiben diese Fehler in der Praxis ohne Folgen. Doch sie bergen Risiken: Nach dem Gesetz dürfen rechtsverbindliche Entscheidungen und Erklärungen lediglich von Eltern für ihre minderjährigen Kinder abgegeben werden, nicht aber von Kindern für die Eltern. Auch Ehegatten durften sich bislang nicht qua Gesetz gegenseitig vertreten. Hier gibt es allerdings seit Anfang 2023 eine Erleichterung: das neue Notvertretungsrecht für Ehegatten. Damit können zukünftig im Ernstfall auch Eheleute für den Partner entscheiden, sofern dies vorher nicht ausdrücklich abgelehnt wurde. Ansonsten können Angehörige für einen Volljährigen nur in zwei Fällen entscheiden oder Erklärungen abgeben: entweder aufgrund einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht oder wenn sie gerichtlich bestellter Betreuer sind.

Unbefugt Handelnde haften für die eingegangenen Verpflichtungen, wenn der Betroffene hierfür nicht aufkommen kann oder ein anschließend bestellter Betreuer die Maßnahmen nicht genehmigt.

Patientenverfügung erstellen: So gehen Sie vor

Ein allgemein gültiges Musterformular ist für die Patientenverfügung nicht vorgeschrieben. Sie muss aber laut Gesetz schriftlich abgefasst und mit einer Unterschrift oder einem vom Notar beglaubigten Handzeichen versehen sein. Ob Sie die Patientenverfügung handschriftlich oder am Computer anfertigen, steht Ihnen frei. Auf jeden Fall sollten Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Anschrift und Datum enthalten sein.

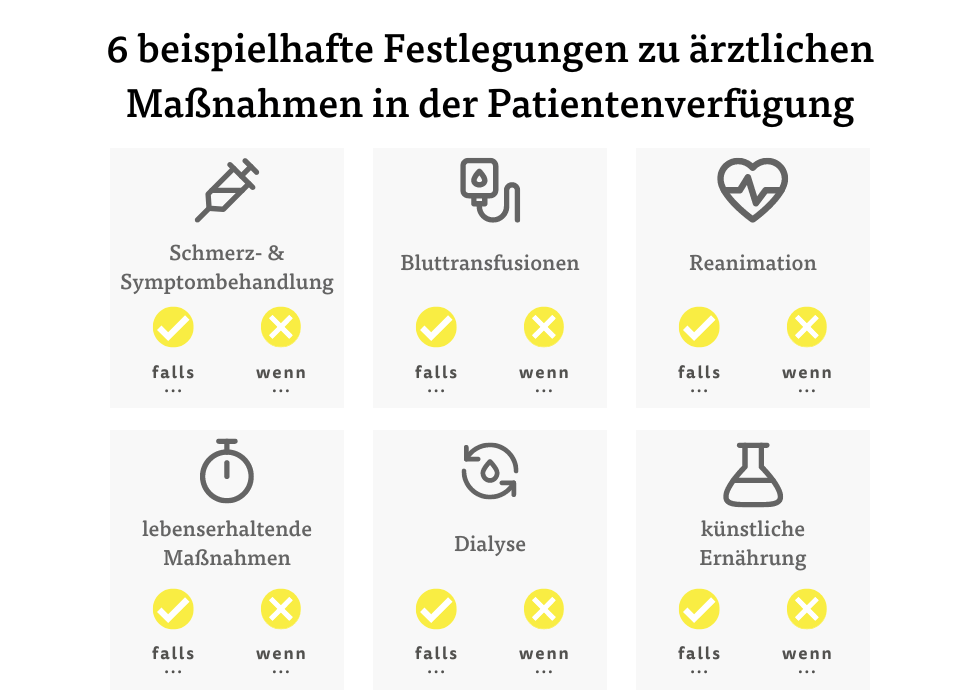

Sie sollten die Situationen genau beschreiben, für die Ihre Patientenverfügung gelten soll. Ebenso müssen die medizinischen Maßnahmen, die in diesen Situationen gewünscht oder abgelehnt werden, genau beschrieben sein. Dabei können Sie auch festlegen, dass bestimmte Maßnahmen, wie etwa die künstliche Beatmung, nur kurzfristig angewendet und abgebrochen werden, wenn es keine Aussicht auf Verbesserung gibt. Bitten Sie im Zweifel Ihren Hausarzt oder einen Juristen um Unterstützung.

Muss eine Patientenverfügung notariell beglaubigt werden?

Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen können durch einen Notar aufgesetzt und beurkundet werden. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie sich selbst unsicher sind, welche Formulierungen Sie wählen sollen. Zwingend ist die Beurkundung aber nur bei einer Vorsorgevollmacht, die auch zum Erwerb oder zur Veräußerung von Grundstücken oder zu einer Darlehensaufnahme berechtigen kann. Soll der Bevollmächtigte berechtigt sein, in Ihrem Namen eine Erbausschlagung zu erklären, muss die Vorsorgevollmacht zumindest öffentlich beglaubigt sein.

Muss eine Patientenverfügung vom Arzt unterschrieben werden?

Nein, die Patientenverfügung ist sofort durch Ihre Unterschrift gültig. Die Unterschriften eines Arztes oder sonstiger Personen sind dafür nicht nötig.

Auch wenn eine Patientenverfügung ohne ärztliche Beratung verständlich sein sollte, kann das Gespräch dennoch hilfreich sein. Zwar ist die Patientenverfügung nicht kompliziert, trotzdem kann Ihnen das Gespräch mit jemandem aus der Medizin und eine anschließende Unterschrift ein besseres Gefühl und mehr Sicherheit geben. Schließlich ist das Aufsetzen einer Patientenverfügung ohnehin eine emotionale Angelegenheit und kann mitunter zu Missverständnissen führen. Haben Sie wirklich verstanden, was Sie entschieden haben? Sobald Ihnen ein Arzt bei der Beratung zur Seite stand, kann dies durch eine Unterschrift bestätigt werden.

Was kostet eine Patientenverfügung bei Notar oder Hausarzt?

Wer seine Patientenverfügung vom Notar erstellen und beurkunden lässt, muss dafür Gebühren zahlen. Die Notargebühren sind im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) festgelegt. Rabatte oder Zuschläge sind hier ausgeschlossen. Im Regelfall wird dabei ein Geschäftswert von 5.000 Euro angesetzt. Da für Entwurf und Beurkundung einer Patientenverfügung eine 1,0 Gebühr fällig wird, ergeben sich daraus Kosten von 45 Euro.

Wer zum besseren Verständnis des Dokuments einen Arzt konsultiert, kann auch dafür eine Rechnung erhalten. Grundsätzlich sind Beratungen zur Patientenverfügung nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen enthalten. Deshalb sind Ärzte dazu berechtigt, ihre Beratungsleistung in Rechnung zu stellen. In den meisten Fällen liegen die Kosten für eine Patientenverfügung beim Hausarzt bei 25 bis 75 Euro (Laut Ärztekammer kostet ein 30-minütiges Beratungsgespräch im Schnitt 60 Euro). Viele Ärzte beraten Sie aber auch unentgeltlich.

Beratungs-Rechtsschutz mit passgenauen Leistungen

- Sie bekommen anwaltliche Hilfe, um ein Testament zu erstellen.

- Unser Dienstleister unterstützt Sie bei der Erstellung und Registrierung einer Patientenverfügung – einschließlich Organspendeausweis.

- Rechtliche Beratung, bevor Sie eine Erbschaft antreten.

Wie lange ist eine Patientenverfügung gültig?

Damit eine Patientenverfügung überhaupt Gültigkeit erlangt, muss die betroffene Person beim Ausstellen volljährig und einwilligungsfähig sein. Sofern formelle Anforderungen erfüllt sind, erhält die Patientenverfügung ihre Gültigkeit mit der Unterschrift. Ab diesem Moment gilt sie ohne jegliche zeitliche Einschränkung – theoretisch bis zum Lebensende, es sei denn, sie wird vom Aussteller widerrufen. Dieser muss auch zum Zeitpunkt des Widerrufs einwilligungsfähig sein.

Wie kann ich meine Patientenverfügung widerrufen?

Eine Patientenverfügung kann jederzeit widerrufen werden; das kann auch mündlich oder ohne Worte durch entsprechendes Verhalten erfolgen (Bürgerliches Gesetzbuch, § 1827 Abs. 1 Satz 3). Allerdings muss erkennbar sein, dass sich der Wunsch des Patienten geändert hat.

Generell ist eine Patientenverfügung in bestimmten Zeitabständen dahingehend zu überprüfen, ob die getroffenen Regelungen noch Gültigkeit haben. Falls ja, sollten Sie dies auf der Patientenverfügung mit Datum und Unterschrift bestätigen. Eine Beglaubigung der Aktualisierung ist nicht notwendig.

Wo hinterlege ich eine Patientenverfügung?

Wichtig ist, dass die Patientenverfügung im Notfall sofort zur Verfügung steht und beachtet werden kann. Daher sollte der behandelnde Arzt oder eine Vertrauensperson informiert sein, wo Sie Ihre Patientenverfügung hinterlegt haben. Alternativ führen Sie eine Kopie der Verfügung mit sich oder den Hinweis, wo das Originaldokument hinterlegt ist. Zudem können Sie Ihre Verfügung beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer – auch online – registrieren lassen. Bislang ging das nur zusammen mit einer Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung; seit Anfang 2023 können Sie auch nur Ihre Patientenverfügung beim Vorsorgeregister registrieren lassen.

Gut zu wissen

Neuerdings sind auch Ärzte berechtigt, in das Zentrale Vorsorgeregister Einsicht zu nehmen, wenn das für die Entscheidung über eine dringende medizinische Behandlung ihres Patienten erforderlich ist. Ist dort ein Bevollmächtigter oder Betreuer registriert, kann der Arzt so schnell Kontakt aufnehmen und sich über den Inhalt der Patientenverfügung informieren.

Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung: Welche Kombination ist die richtige?

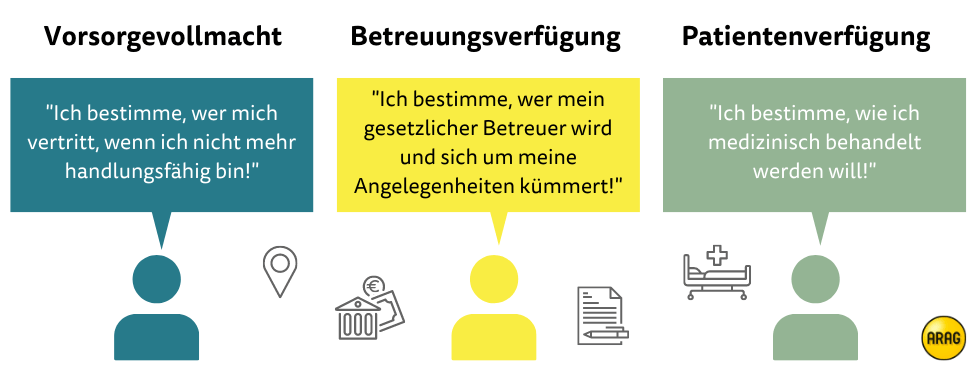

Es ist sinnvoll, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht zu kombinieren. Mit der Vorsorgevollmacht dürfen alle oder bestimmte Teile der vermögensrechtlichen und persönlichen Belange geregelt werden. Hierzu gehören beispielsweise Wohnungsangelegenheiten, Vertretung bei Gericht oder das Annehmen der Post. Wer Bevollmächtigter ist, muss den in der Patientenverfügung niedergelegten Willen gegenüber den behandelnden Ärzten durchsetzen. Wann der Bevollmächtigte die Vollmacht tatsächlich einsetzt, kann gesondert abgesprochen werden. Gibt es niemanden, der bevollmächtigt ist, wird vom Gericht bei Bedarf ein Betreuer für Sie bestellt, der Ihrem in der Patientenverfügung dokumentierten Willen Geltung verschafft.

Wenn Sie niemanden haben, dem Sie so sehr vertrauen, dass Sie ihm eine Vorsorgevollmacht ausstellen wollen, kann eine Betreuungsverfügung die bessere Wahl sein. Mit der Betreuungsverfügung legen Sie fest, wen das Gericht als Ihren Betreuer auswählen soll.

Beide Erweiterungen der Patientenverfügung helfen Ihnen dabei, sich weiter abzusichern. Eine richtige oder falsche Kombination gibt es per se also nicht.

Welche Regelung gilt, wenn keine Patientenverfügung vorliegt?

Wenn Sie keine Patientenverfügung besitzen, muss ein Betreuer, eine bevollmächtigte Person oder der Ehegatte im Rahmen des Notvertretungsrechts entscheiden, was Sie bevorzugt hätten: Also beispielsweise, ob Sie lebensverlängernde Maßnahmen gewünscht oder abgelehnt hätten.

Im Gesetz ist dies unter § 1827 (2) BGB wie folgt geregelt: „Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.“ Die Vorschrift gilt auch für Bevollmächtigte und notvertretungsberechtigte Ehegatten.

Gut zu wissen

Es kann passieren, dass Sie in eine Notfallsituation kommen und Ihr Wille ist nicht bekannt oder für die Kontaktaufnahme mit dem eventuell vorhandenen Bevollmächtigten oder Betreuer bleibt keine Zeit. Dann ist der Arzt verpflichtet, die lebenserhaltende, medizinisch notwendige Behandlung einzuleiten.

Notvertretungsrecht für Ehegatten seit 2023

Seit dem 1. Januar 2023 gilt das sogenannte Notvertretungsrecht für Ehegatten und eingetragene Lebenspartnerschaften. Dabei handelt es sich um eine automatische Vertretungsbefugnis für Ehepaare ohne Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung, die für längstens sechs Monate gilt. Wird ein Ehegatte oder Lebenspartner infolge von Krankheit oder Unfall handlungs- bzw. entscheidungsunfähig, kann der andere Ehegatte oder Lebenspartner die Entscheidungen im Bereich der Gesundheitssorge übernehmen. In erster Linie geht es hierbei um Entscheidungen über Behandlungen und Untersuchungen, aber auch um vermögensrechtliche Entscheidungen wie etwa den Abschluss eines Behandlungsvertrages. Dies ist in § 1358 BGB geregelt.

BGH-Urteile zur Patientenverfügung

Patientenverfügungen müssen klar und präzise formuliert sein

Der BGH urteilte 2016, dass die Verfügungen nur dann eine bindende Wirkung für Dritte haben, wenn sie einzelne ärztliche Maßnahmen oder auch Krankheiten und Behandlungssituationen klar benennen oder klar genug beschreiben. Dass „lebenserhaltende Maßnahmen“ nicht gewünscht seien, reicht nach Ansicht der Karlsruher Richter hingegen nicht aus.

Hintergrund des Urteils war ein Streit dreier Töchter über den Umgang mit ihrer pflegebedürftigen Mutter, die seit einem Hirnschlag über eine Magensonde ernährt werden musste und nicht mehr sprechen konnte. Sie hatte einer ihrer Töchter eine Vollmacht für den Fall eines schweren Gehirnschadens erteilt, in der sie sich gegen „lebensverlängernde Maßnahmen“ ausgesprochen hatte. Die Töchter waren sich nach Eintritt des Ernstfalles uneins, ob das auch den Ausschluss der künstlichen Ernährung beinhaltet (BGH, Az.: XII ZB 61/16).

Nicht medizinisch sinnvolle Lebenserhaltung: Ärzte haften nicht

2019 urteilte der BGH, dass Ärzte nicht haften, wenn sie einen Patienten durch künstliche Ernährung länger am Leben erhalten als medizinisch sinnvoll. Laut BGH kann das Weiterleben nicht als immaterieller Schaden gewertet werden und somit könne auch kein Schmerzensgeld oder Schadensersatz von Angehörigen gefordert werden.

Hintergrund des Urteils war die Klage eines Hinterbliebenen, dessen Vater als demenzkranker Patient seinen Willen nicht äußern konnte und vom Arzt trotz aussichtsloser Lage weiterhin künstlich ernährt wurde. Der Sohn hielt dies für einen Behandlungsfehler und klagte auf 100.000 Euro Schmerzensgeld sowie 52.000 Euro Behandlungs- und Pflegekosten. Eine rechtswirksame Patientenverfügung hätte Leid beider vermeiden können (BGH, Az.: VI ZR 13/18).

Mögliche Nachteile einer Patientenverfügung

Eine Patientenverfügung hat eigentlich keine Nachteile. Mögliche Probleme entstehen in der Regel nur dann, wenn die Patientenverfügung unvollständig oder fehlerhaft formuliert wurde oder nicht rechtzeitig an Änderungen Ihrer Wünsche angepasst wird. Um dies zu vermeiden, sollten Sie bereits beim Ausfüllen so genau wie möglich vorgehen und Behandlungswünsche konkret formulieren. Für gesunde Menschen ist es zwar schwer vorstellbar, wie es ist, wenn es einem nicht mehr gut geht, aber bedenken Sie, dass die Verfügung jederzeit geändert oder widerrufen werden kann. Größere Nachteile entstehen ohne Patientenverfügung, da die Last der Entscheidungen in diesem Fall auf den Schultern Ihrer Liebsten liegt.

Könnte Sie auch interessieren

Die fünf Pflegegrade

Die Pflegegrade entscheiden über die Höhe des staatlichen Zuschusses. Der Details erfahren Sie hier.

Tipps & Hilfe für pflegende Angehörige

Erfahren Sie als pflegende Angehörige, welche Unterstützung samt finanzielle Hilfe Sie beziehen können und wie Sie versichert sein sollten.